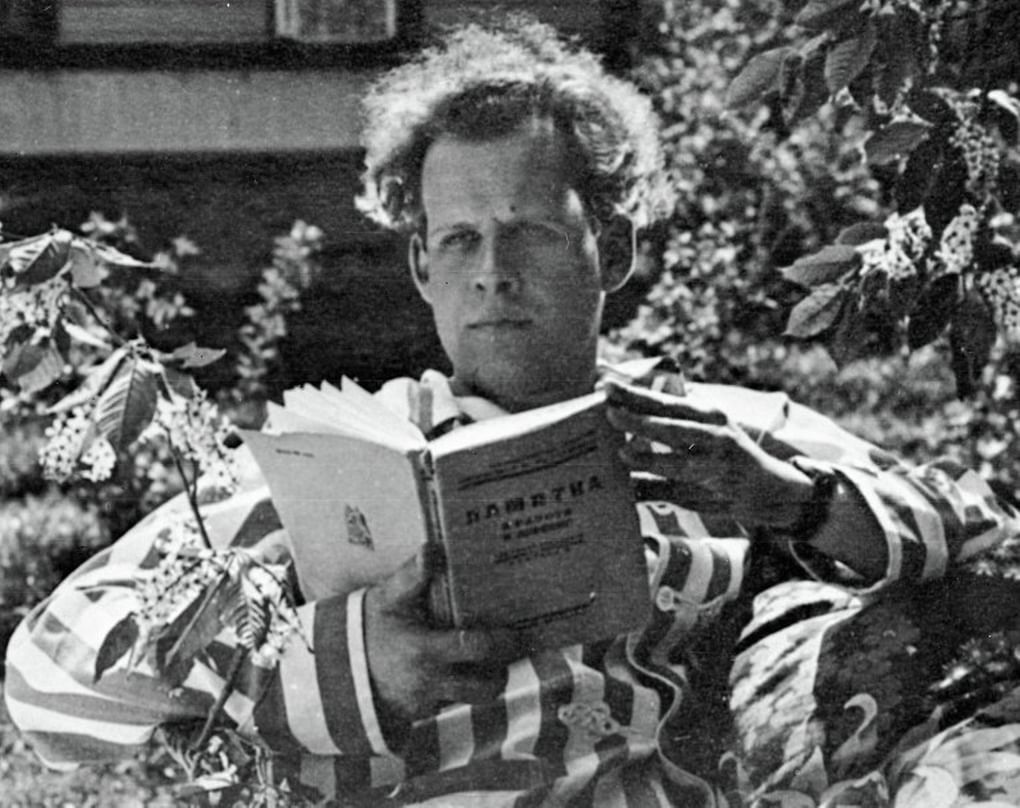

Эйзенштейн – что Геркулес на развилке между пороком и добродетелью. Только вместо порока пусть будут страсти, а вместо добродетели – честолюбивое стремление к власти, что мы тоже сочтём пороком.

Итак, с одной стороны, являются «пышнокудрая и чернобровая» Эсфирь Шубi, потом появляются «кроха-танцовщица» Валеска Гертi, Мари Сетонiс «талией в обхват двух мужских ладоней», Пера Аташеваi, которая, кажется, не заслужила эпитета посочнее, и «пышнотелая и пышногубая», «настоящая femme russe» Елизавета Телешёваi. Все они манят, тянут Эйзенштейна за собой, и он вроде бы поддаётся, но всегда ускользает в последний момент, не даётся им в руки. Слишком сильны в нём комплексы, слишком силён страх перед матерью.

С другой стороны – державные отцы во блеске своей славы, но слишком напоминают они его собственного отца, рижского архитектора и домашнего тирана (или не тирана, но с тираном оно будет посильнее). Обличие их различно, но все они словно страшилища из музея madame Tussaud: вытаращены глаза, волосы всклокочены, в раззявленных ртах разве что не сверкают клыки. Только посмотрите на них! Вот всклокоченный злой крестьянин, убивший своего сына, вот Тамерлан, гроза Азии, вот «чёрный консул» Туссен-Лувертюрi, вот Иоанн Грозный и тот, кто последовал за ним в XX столетии, до сих пор имеющий поклонников и почитателей. Эти тоже тянут к Эйзенштейну свои лапы, хотят его схватить, но он не даётся, потому что… потому что представленный нами Эйзенштейн-Геркулес выбирает третий путь, свой собственный. Ведь больше всего на свете он любит кино. Эта любовь делает его очень добрым, и очень жестоким, очень мудрым и очень глупым, способным на большие деяния и одновременно мелочным. Эта любовь делает Эйзенштейна невосприимчивым к соблазнам тирании (хотя он им и потворствует, чего уж там?), но эта же любовь не даёт ему заметить окружающих, вот и бьются вокруг сердца, и гибнут влюблённые в мастера женщины… Да, а ещё он нарцисс.

Создав в воображении читателей эту весьма поучительную и местами прискорбную картину, сделаем шаг назад и оговоримся: дело наше неблагодарное и несколько неловкое. Не от хорошей жизни мы обрядили Эйзенштейна в шкуру немейского льваi, заставили почтенных исторических персонажей изображать из себя то райских гурий, то мрачных демонов. Весь этот маскарад нужен нам, чтобы говорить о тех вещах, в которых мы ничего собственно не понимаем. Например, об изящной словесности.

Может ли историк кино адекватно оценить роман, пусть даже этот роман написан на понятную ему тему? Всегда можно нацепить на нос очки-велосипед и заметить: здесь г-н многоуважаемый автор допустил досадную неточность… строчка такая-то на странице такой-то содержит печальный промах… etc, etc. На это критики литературные, а также друзья и почитатели г-на автора вправе обвинить историка в пустом педантстве, заметив, что роман не претендует на историческую достоверность, являясь лишь плодом мозговой игры. Как Афина из головы Зевса, так и герои лезут из головы автора, а если они и не вполне соответствуют реальности, то что же? Дюма, как помнится, заявлял, что хотя и насилует историю, зато делает ей прелестных детишек. Или вот тот же Эйзенштейн. Разве его «Александр Невский» хоть сколько-нибудь достоверен? Но попробуй сказать об этом в ином приличном обществе и тебя, в лучшем случае, спустят с лестницы.

Стоит ли оценивать «Эйзена» Яхиной с точки зрения исторической достоверности? Или попытаться рассуждать о нём как о явлении литературы. Но в обоих случаях я как автор оказываюсь безоружен. Можно привести большой список неточностей, указать на просчёты и явные промахи, долго излагать суждения Эйзенштейна о кино, его теории, которые остались за пределами романа, составить большой список лиц, которые должны были появиться, но не появились, споров, которые были важны для 1920-х и 1930-х, но где-то затерялись. И на весь этот бесконечный и утомительный перечень получить один простой ответ: «Эйзен» – художественное произведение. Яхина решает свои художественные задачи, а если вас интересуют факты, то вот же есть книга Оксаны Булгаковой, или книга Марка Кушнирова, антология текстов об Эйзенштейне, собранная Олегом Коваловым, замечательные издания, подготовленные Натальей Рябчиковой, мемуары самого Эйзенштейна, книги и статьи Наума Клеймана и Леонида Козлова, статьи Евгения Марголита о советском кино и так далее. Второй подход потребовал бы добросовестного чтения других романов Яхиной, а также ещё десятка романов, повестей и сборников рассказов, вышедших за последние годы, чтобы понять мастерство авторки в контексте современной русской литературы? Что это за писательница? Как её творчество соотносится с процессами в русской прозе? Каковы эти процессы? Не умея ответить на эти вопросы только и можно описывать сюжет романа в духе той карикатуры, с которой я начал этот очерк.

Тогда единственным моим оружием может стать читательское простодушие. Сразу признав невозможность критики, попытаюсь честно описать свои впечатления от романа. «Эйзен» – это попытка ответить на простой вопрос, как один и тот же человек способен проигнорировать болезнь и смерть любившей его женщины и при этом рискнуть всем ради создания самоубийственного и честного фильма о трагедии диктатуры. Можно ли быть одновременно большим и очень маленьким? Так, по крайней мере, Гузель Яхина говорила в интервью, предшествующих выходу книги. В самой книге она методично пытается найти ответ на поставленный вопрос. Рассматривает детство, юность, основные эпизоды, взвешивает отношения Эйзенштейна с близкими, прежде всего с женщинами. И вот вырисовывается портрет нового Фауста, неспособного любить, но способного мыслить, человека, который пересоздаёт историю, помогая диктатуре, но сам ей не поддаётся, который несёт груз комплексов и бремя гениальности, мешающие ему выстраивать человеческие отношения, не давая сблизиться с другими людьми. Этот человек иногда кажется обаятельным, иногда утомительным, иногда вызывает раздражение, даже неприязнь, даже гнев.

«Эйзен» читается легко и похож не на броненосец, но на стремительно несущийся по рельсам поезд (а вовсе не на мирный состав, который некогда привозил французских дачников на вокзал Ла-Сьота). Мимо его окон проносятся яркие пятна – пейзаж живописен, но толком в него и не вглядеться. Ставят «Мудреца», снимают «Броненосца», расстреливают Шумяцкогоi, Бабеля и Мейерхольда, появляется Сталин, etc. Что-то и кто-то остаётся вне поля зрения. Как автор художественного произведения (повторю это опять и опять) Яхина имеет право выбирать какие угодно эпизоды из жизни своего персонажа, имеет право на какие угодно домыслы, на какие угодно допущения. Это право автора священно. Она имеет право использовать любые эпитеты и любые краски. Если её рассуждения об истории кажутся часто общими местами, то за этими общими местами чувствуется авторская искренность. Более того, рискну предположить, что главный дар Яхиной – максимально просто, языком мелодрамы рассказывать пресловутому широкому кругу читателей о травмах XX века. Подумаешь об этом, и все вопросы к веренице пышногрудых и пышнокудрых дев сразу отпадают. Разве станем мы ругать Фассбиндера за то, что «Лили Марлен» или «Замужество Марии Браун» сняты языком телевизионной мелодрамы?

Но верен ли ответ на тот вопрос, что Яхина сама перед собой поставила? Нащупав больную точку – проблемы в детстве, холодного отца, всячески стремившегося к показной респектабельности, мать, мечтавшую об артистическом салоне с художниками и поклонниками, некрасивый развод и отсутствие любви – об этом писал и сам Эйзенштейн, к такому психологическому подходу тяготеет и Московская школа кино, которую Яхина когда-то закончила, она начинает ворошить биографию, а дальше книга превращается в доказательство некоего уравнения. Всё сойдётся в финале. Посторонняя личность, со всеми её метаниями, ошибками и достижениями, становится совершенно понятна.

Но решая поставленную перед собой задачку, разматывая клубок чужой жизни, Яхина слишком увлекается, отбрасывая всё ненужное. А в этом ненужном вполне могут скрываться факты, если и не разрушающие общее решение, то хотя бы ставящие под сомнение его однозначность. Важен или нет замысел фильма «Большой ферганский канал»? Но ведь там появляется Тамерлан и тема диктатуры, которая всё больше интересует Эйзенштейна в 1930-е. Важны ли размышления Эйзенштейна о «Борисе Годунове», связанные и с замыслом фильма о Пушкине, и с темой Мейерхольда? Ведь сам Эйзенштейн ссылался на «Годунова», объясняя замысел «Грозного»? Всё это детали для знатоков, но вместе с другими фактами они образуют цепочки лейтмотивов, которые тянутся сквозь всю биографию режиссёра. Напомним о том, что тот или иной поступок является результатом долгих мыслей, подступов, сомнений, и остроумная прозаическая рифма из увлекательной книжки сразу теряет свою весомость.

Но есть и другое. Другие детали, другие тени, мимо которых поезд проехал слишком стремительно, которых не видно из его окна. Вот Валентин Кадочников, один из любимых учеников, бездарно погибший на заготовках саксаула в 1942-м году. Тот, про кого Эйзенштейн напишет некролог (опубликованный только в собрании его сочинений) и не напишет главу в мемуарах, хотя заметки к этой главе остались в черновиках, о смерти которого Владимир Луговской сочинит поэму «Город снов»:

…По улице идет высокий мастер,

Болтая, отпуская каламбуры,

Не зная, что лежит его надежда

И гордость в расколоченном гробу.

И далее:

Спи, ученик, не нужно больше думать,

Все кончено! Уже не нужно слушать

Дурацких разговоров об искусстве.

Не нужно слушать женские слова,

Бессмысленные, словно песня печки.

И печку не приходится топить...

Или вот умерший в 1938 году Хазби Уруймагов, ещё один любимый ученик. С профилем фавна, авантюрист, темпераментен, талант, выполнявший работу за других (но Эйзенштейн всегда улавливал его почерк) – всё это осталось в автобиографических заметках Эйзенштейна, которые он не успел превратить в главки. Вставьте хотя бы две эти тени в повествование, заставьте поезд притормозить, чтобы мы всмотрелись в них, и логичное повествование даст трещины, за полученным Яхиной ответом появится что-то ещё, более сложное, что ли.

«Всеволод Эмильевич, Немирович, Хазби или Кадочников, Станиславский и Елизавета Сергеевна… Чем они дальше, менее реальны, менее ощутимы [тем ближе], чем лишенные для меня реальности те, кого видишь живьём».

Даст ли это замечание ответ на вопрос, почему Эйзенштейн игнорировал умирающую Елизавету Сергеевну Телешёву, свою гражданскую жену? Нет, наверное, но покажет, что ответ будет сложнее и глубже любого поверхностного наброска. Что-то всегда остаётся за пределами страницы, а чужую жизнь нельзя понять и описать полностью. Любое уравнение ошибочно, даже если оно верно.

Однажды мне довелось слышать такую историю. Мой двоюродный прадед, режиссёр Фёдор Филиппов, учился на курсе Эйзенштейна и часто бывал у него на Потылихе. Он вспоминал, что у соседей Эйзенштейна был маленький ребёнок, мальчик, с которым Сергей Михайлович любил играть. Мальчик этот умер как-то рано и совсем нелепо. Поел мороженого в жаркий день и слёг. Когда мальчика хоронили, речь произносил Сергей Михайлович. Ни Фёдор Филиппов, ни люди, которым он им пересказывал эту историю, и от которых о ней узнал я, не запомнили, что Эйзенштейн говорил. Запомнили только общее ощущение, что слова его были простыми и очень искренними, такими, что лучше и не скажешь. В гроб к мальчику положили красную машинку, с которой он особенно любил играть. И мне кажется, что решая задачку чужой жизни, напуская на Эйзенштейна пышногрудых гурий, разгоняя поезд своего романа на невероятную скорость, Гузель Яхина не замечает вот эту маленькую красную машинку, и могилку мальчика, и другие тени. И в итоге её герою, как и реальному Эйзенштейну когда-то, не хватает прежде всего немного человеческой любви.

P.s. Да, к вопросу об отношении Сергея Михайловича к женщинам, его этой странной асексуальности. При желании можно найти ещё один ответ, который был бы проще и парадоксальнее, чем тот, что предлагает Гузель Яхина. Всё дело в том, что Сергей Михайлович был… впрочем, как говорили в одном кайданеi: «о, я не могу этого сказать».